9月30日(金) 9月30日(金)

砂に埋もれる犬

/桐野夏生著

|

■砂に埋もれる犬

/桐野夏生著

今年の2月に図書館に予約を入れ、この9月に順番が

回ってきました。季節がいくつか変わりました。

昨年刊行されたばかりということもあり、数百人が

読書を終えるのを待った形になります。

※以下、ネタバレのようなものを含む文章です。

|

育児放棄や児童虐待の被害を受けながら育つ、小森優真少年。家族は母と弟が一人。

父親違いの幼い弟・篤人は、きかん気が強く扱いづらい。かわいいと思う瞬間もたまにはあるが、空腹を超えた飢えと

闘う日々においては生存競争の敵でもある。

母親の亜紀は、男をとっかえひっかえしては相手の住まいに子供ごと転がり込む。自堕落で、絶対に働きたくないから、

一番楽な方法を選ぶのだ。主にゲームセンターで遊び歩く毎日。帰らない日も多い。

本来なら6年生になる優真は、小学校に通わなくなって久しい。同級生にいじめられるのが嫌だし、何より母親が転居に

伴う手続きの一切をしないので、いわゆる「居所不明児童」の身となっている。

母親が同居の男と外出し戻らない日々が続くと、暴言や暴力を警戒しなくて済むし気は楽だ。しかし、食べる物がない

恐怖と飢餓に否応なく襲われる。

料金滞納で電気やガスや水道が止められてしまうことだってあるから、公園の水道は大きな味方だ。飲むだけでなく、

体を洗うこともできる。どのみち母親の荷物で埋められた浴槽が使われた試しなどほぼない。

ある時、意を決して、近所のコンビニエンスストアで店長に願い出る。廃棄弁当をもらえないかと。

店長は目立たない感じのごくありふれた中年男性だが、まじめで親切な人柄だった。

店長の妻も、自宅で20年寝たきりの娘をつきっきりで介護している愛情深い女性だ。

弟を連れてとうとう行方をくらました母親と引き換えるみたいに、少しずつ外部の人間につながってゆく。

店長と顔なじみの警官、児童相談所の職員、保護施設の所長や職員に保護児童たち、進学した中学校での同級生や教師。

のちには、突然娘を亡くし悲しみにくれる店長夫妻が里親に名乗り出てくれ、新たな人生が拓ける。

一見、「普通」の「まとも」な生活が始まった。

優真は母親の亜紀などどうでもよかった。いい加減でだらしないだけの女。むしろこっちから捨ててやった。うざい弟の

世話も、これで金輪際しなくていい。

毎日食べ物に困らなくなった。ゴミ屋敷の押し入れではない、ちゃんとした部屋で眠れるようになった。

でも、ろくに規律正しい生活を送った経験のない優真には、「普通の生活」は窮屈にさえ思える。

以前のように好きな時に起きて、好きな時にごろ寝したい。もっと適当に生きたら楽じゃないか。

何かが変だ。今までにない様々なものを与えられ、得て、満たされているはずなのに、正体不明の黒い渇望が湧き上がる。

苦しく、もがく思いで、「普通の子」を演じながら日常をやり過ごす。

これは、

「育児放棄・児童虐待され続けた少年が、周囲の人間や専門的な職に就く人々から救いの手を伸べられ、晴れて毒親から

逃れ、その後里親のもとで幸せに暮らしました」

とはならない話です。

そう簡単ではないということです。

意識的・無意識的にかかわらず、常に優真少年本人がその原因を作っている点は本当に切ないし、心が痛みます。

けれど同時に、仮に保護して共に生活をする大人の立場になったとして、いつまであたたかい眼差しで見守れるもの

だろうかとも考えます。歯磨きしない。入浴も億劫がる。食事に嫌いな物が出れば作った人の前で平気でよける。他人の

気持ちを考える発想がない。深夜にこっそり家を抜け出して徘徊する。裕福な一軒家の庭に入り込み風呂場を覗く・・・

もはや問題行動に収まらない犯罪の範疇に踏み込んだ行動は、同級生の女の子への妄想も絡んで徐々に加速してゆきます。

大人たちは、優真少年の顔を見れば合言葉のように「友達はできた?」と尋ねます。発する側からすれば、おそらくは挨拶

と同等の何気ない一言。

紙に染み込むインクのごとく、彼の中にその毒が侵入して、じわじわと黒く広がっていく様が見えるようです。

誰も、優真少年と同じように本気で飢えたことなどない。

いつでも母親と男の顔色を窺って行動する処世術など知らない。

父親が違う傍若無人な弟との面倒な関係など知らない。

学校で「くさい」といじめられる悲しさなど知らない。

友達の作り方を知らない子供を知らない。

この子はどんな大人になるのだろう。

目を細めて想像するのではなく、眉をひそめて彼を眺めそう考える大人が大半に違いありません。

父親に似てきたと、母親の亜紀にも事あるごとに言われてきました。もちろん悪い意味です。

その亜紀も、自身に似たり寄ったりの実母を持ち、老母が末期癌を患った今でさえ関心は薄く、少しは遺産をもらえるのか

くらいの興味しかありません。

血縁、遺伝、そして日々目にしてきた親の言動の影響、染み着いた習慣や思考。そういったものから逃れることは無理なの

でしょうか。

親は子を甘やかすことも、厳しくしつけや教育を施すことも、ただ大事にすることも、きっとすべてが必要で、バランスが

大切で、そう理屈を並べるだけならあまりに容易くて。

感情を備える生身の人間対人間は、どうしてこうも厄介でもつれてしまうのか。

「砂に埋もれる犬」とは、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによる絵画作品です。

大きく空間を描いた下方に、埋まった砂からちょこんと顔だけ出した横向きの犬が上を見上げています。

暮らしは望みどおり劇的に変わったのに、自分は変われない。

砂に埋もれたまま、自分自身でいることしかできない。

それどころか、どんどんおかしな方向へ沈んでいる気がする。

そんな優真少年の暗い焦燥と混乱が伝わってきては心を揺さぶります。

ついには刃物を買い求め、里親の店長に向けるに至ります。

それでも、最後の一文は、確かに優真少年の精神や事態が好転してゆく兆しの尻尾としてとらえました。

必ずや、そうであってほしい。

9月1日(木) 9月1日(木)

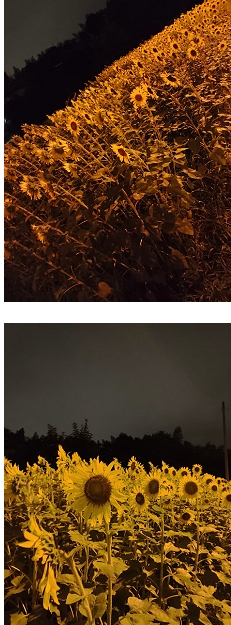

8月にご近所で撮った、夜のひまわり。

約ひと月後には、まるで別の場所のような佇まいに。酷暑の夏も、過ぎてみれば短いものです。

信号待ち。

おむかえ待ち。

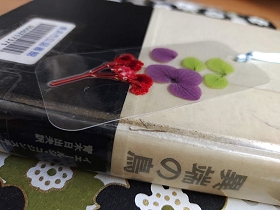

少々ご無沙汰している図書館通い。かろうじて最近読んだ一冊です。

異端の鳥/イエールジ・コジンスキー著

|

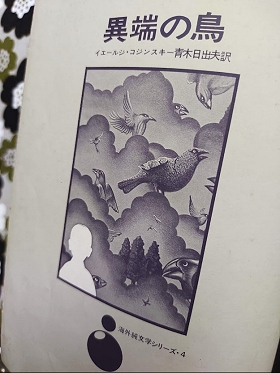

■異端の鳥

/イエールジ・コジンスキー著(青木日出夫訳)

小説というより、文学作品と呼ぶにふさわしい文章と物語。

映画化でも話題になりました。

奥付を見れば、初版発行は昭和47年。市内の数ある図書館

でも取り扱いはただ一館一冊のみ。もはやカバーも失われ、

本の状態は今まで借りた中で一番年季が入っていると思わ

せるものでした。どれだけの人が読んだのだろう。

第二次世界大戦下の東欧を、親元を離れ田舎に疎開した

一人の少年が生き抜きます。

時代背景や設定に、すぐさま「悪童日記」(アゴタ・クリフ

トフ著) *2021年10月の日記で紹介

を思い浮かべました。

が、内容はそれ以上に過酷で凄まじく、少年による休息の

ない生き地獄巡りと言い切って差し支えありません。悪意と

暴力と偏見で構築された世と人間の絡み合い。残酷博覧会の

傍観者でもあり、肉体的精神的に徹底して被害を受ける当事

者でもある、黒い目と髪をした少年は、どこへ流れ着いても

悪魔扱い。様々な人から人へと渡ってゆく途中、出会った

鳥飼いの男が、一羽の鳥にペンキで派手に着色をし、空へと

帰します。すると即座に仲間の鳥たちが大勢群れで迎えに

きたはいいものの、自分らと色が違うと分かるや否や一斉に

攻撃を仕掛け、排除しようとします。「異端の鳥」は力尽き、

地上に落下して絶命します。少年はまさにこの鳥に自身を

重ねます。鳥飼いの男はただ、日常的な己の鬱憤を晴らす

ためだけにそんな仕打ちをしたのです。

戦争という圧倒的な絶望の状況下、人々は抑圧され狂います。

一方、「これは特に戦争の影響は関係ないのでは」と思う

出来事や人間模様も少なからず見受けられました。すべてが

戦争のせいなのか。時代のせいなのか。どうも総合的に

「人間のせい」という答えが最もしっくりくる気がします。

少年の魂も、単純ではありません。非常に濃く、しばらくは

心に残像が漂う、読み応えある本でした。

原題は、英語だと「The Painted

Bird」(色を塗られた鳥)。

これを「異端の鳥」と訳すのは、日本語の妙であると、つく

づく感嘆しました。

|

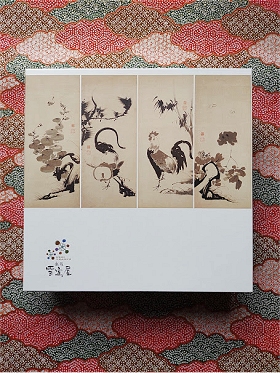

8月下旬に優しい妹から届いた夏の贈り物。

あまりに素敵だったので、紹介させていただきます。

なんといっても、まず箱が若冲仕様なのです。

素晴らしい・・・これはもちろんずっと保存します。

|

そして、中を開ければおしゃれで粋なコーヒーとコーヒー

ゼリーの詰め合わせ。この綺麗な状態を保ちたい・・・

しかし、早く食べたい飲みたい(冷やしたい)・・・

贅沢なジレンマはそう長くは続かず、順番に冷蔵庫行き

と相成ったのでした。

|

若冲カレンダー、9月は「鸚鵡図」。

白い全身に立派なとさかが格好いいオウム。

お茶目なかわいらしさと絵になる美しさが相まって、

凝った造りのスタンドと一体化してオリエンタルな

魅力を醸し出しています。

ぜひとも、

「ジャクチュー オハヨー」

なんてお話していてほしい。

|

鸚鵡図/伊藤若冲

|

|

![]()